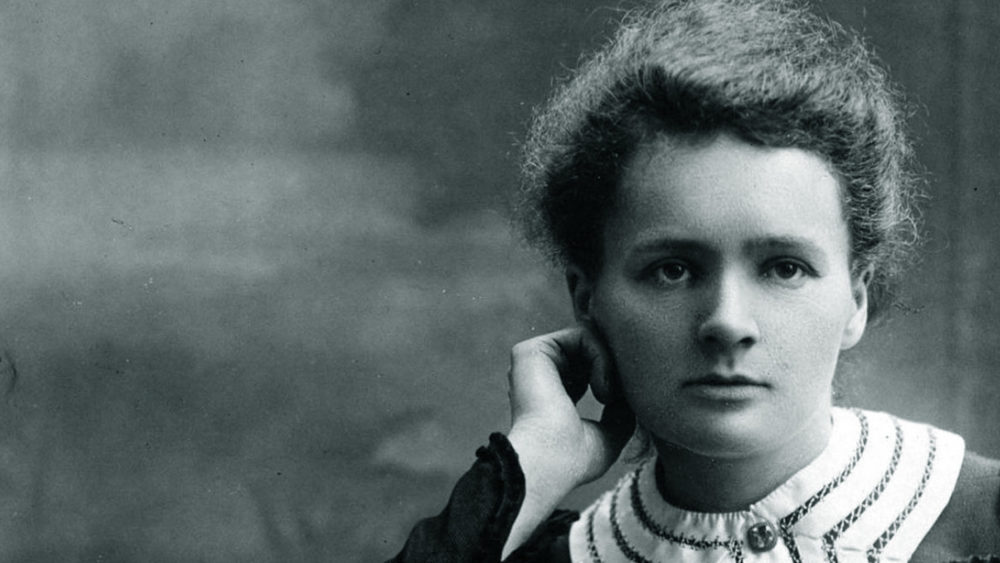

La figura de Maria Salomea Skłodowska-Curie, universalmente conocida como Marie Curie, no solo domina la historia de la física y la química por sus descubrimientos, sino que su vida constituye un punto de inflexión crucial en la historiografía de la ciencia y el rol de la mujer en el siglo XX. Nacida en Varsovia en 1867, su ascenso profesional ocurrió en un mundo académico rigurosamente excluyente. Su genialidad tuvo que sortear barreras de género, nacionalidad y recursos, lo que convierte su trayectoria en un testimonio de perseverancia que trasciende el laboratorio. Su legado no es solo científico, sino profundamente social y simbólico.

La investigación inicial de Curie, centrada en los «rayos de uranio» de Henri Becquerel, la llevó a acuñar el término «radiactividad» y a la revolucionaria conclusión de que esta era una propiedad atómica de la materia y no un simple fenómeno químico. Este enfoque, junto con su esposo Pierre Curie, culminó con el aislamiento del Polonio y del Radio. El reconocimiento llegó en 1903 con el Premio Nobel de Física, un éxito que la coloca inmediatamente en el panteón de la ciencia. Sin embargo, históricamente, este primer premio es importante porque inicialmente se consideró excluirla por ser mujer; su inclusión solo se logró gracias a la intervención de Pierre Curie.

El Premio Nobel de Química de 1911, otorgado a Marie Curie en solitario, por el aislamiento del radio puro, es el que verdaderamente sella su estatus mítico. Al ser la primera (y hasta ahora única) persona en la historia en recibir dos premios Nobel en dos campos científicos distintos, su logro dejó de ser un simple reconocimiento a un trabajo en equipo para convertirse en una afirmación de su independencia intelectual y metodológica. Este doblete reescribió las normas de la Academia Sueca y del mundo, demostrando que su calibre no era casual ni dependiente de terceros, lo cual es vital para el análisis de su impacto.

El ascenso de Curie es un acto de rebeldía silenciosa, estudiar y trabajar en la Sorbona de finales del siglo XIX, un lugar y tiempo dominado por hombres, requirió una férrea voluntad. Las narrativas históricas a menudo minimizan las dificultades que enfrentó, desde la precariedad económica hasta el escrutinio social y moral constante. Tras la muerte de su esposo Pierre, la prensa y la comunidad científica intentaron desmantelar su reputación a través de escándalos personales, lo que ilustra cómo el prestigio de una mujer en ciencia era constantemente atacado desde esferas no académicas.

Por otra parte, el legado de Marie Curie se consolidó más alla de los laboratorios, durante la Primera Guerra Mundial, su ingenio práctico la llevó a diseñar y movilizar las «Petites Curies”, vehículos equipados con unidades de rayos X móviles, salvando innumerables vidas en el frente de batalla. Este es un punto crucial, pues demuestra cómo la investigación fundamental (la física atómica) se tradujo inmediatamente en innovación tecnológica con profundo impacto social, redefiniendo la relación entre ciencia, guerra y humanidad.

Curie también fue la primera mujer en ocupar una cátedra en la Universidad de París, un logro que simboliza la apertura de un espacio vetado. Su ascenso al puesto que dejó vacante su esposo no fue solo un reemplazo, sino una validación institucional de su talento innegable. Históricamente, este evento sirvió de precedente y estímulo para futuras generaciones de mujeres, desmantelando la idea de que la excelencia científica era una prerrogativa masculina. Su trabajo abrió puertas a otras.

La culminación de su reconocimiento póstumo ocurrió en 1995, cuando sus restos fueron trasladados al Panteón de París por mérito propio (la primera mujer en recibir tal honor). Esta acción oficializó lo que la memoria y la sociedad ya sabían: Marie Curie no es solo una científica importante, sino una heroína cultural cuya doble corona Nobel y su incansable lucha contra el prejuicio de género reconfiguraron la ciencia. Su historia es una luz que sigue irradiando, demostrando que la perseverancia individual puede romper las barreras más arraigadas de la historia.

Emilia Beltrán, área de comunicación y difusión PCT_UAS

Parque Científico Tecnológico, Universidad Autónoma de Sinaloa © 2015

Parque Científico Tecnológico, Universidad Autónoma de Sinaloa © 2015